ラフタークレーン、クローラークレーンに関わらず、クレーンは乗用車やトラック、中小型の建設機械に比べて重量が大きいため、現場でクレーンを使う場合、地盤の地耐力検討が必要です。

そしてほとんど全ての現場条件において、クレーン下に敷鉄板を敷いたり、表層を砕石に置換したり、地盤改良を行う必要が出てきます。

※地耐力とは、地盤が上載荷重を支持する力のことです。

この記事では、ラフタークレーン、クローラークレーンの荷重設定方法を解説します。

この記事の後半では、建設コンサルタントやゼネコンの設計者が実務で行う地盤改良検討の具体的な事例をありのままお見せします。

ラフタークレーンの荷重設定

まずはラフタークレーンの荷重設定方法です。

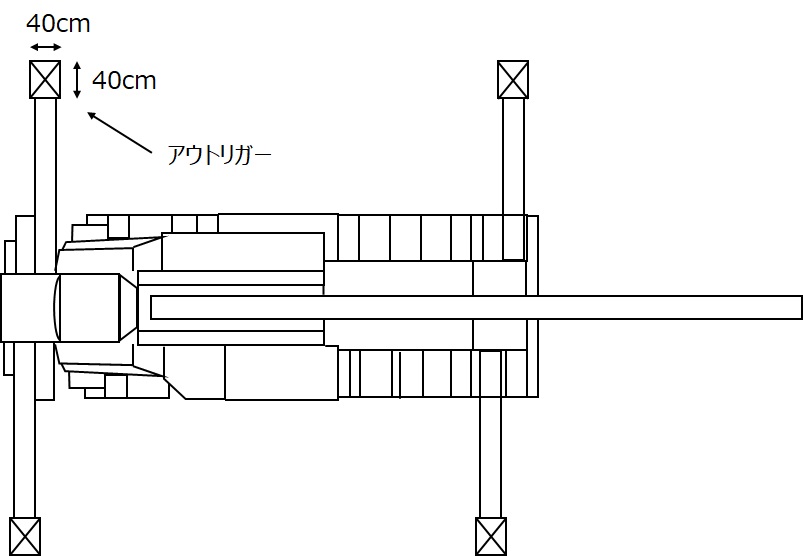

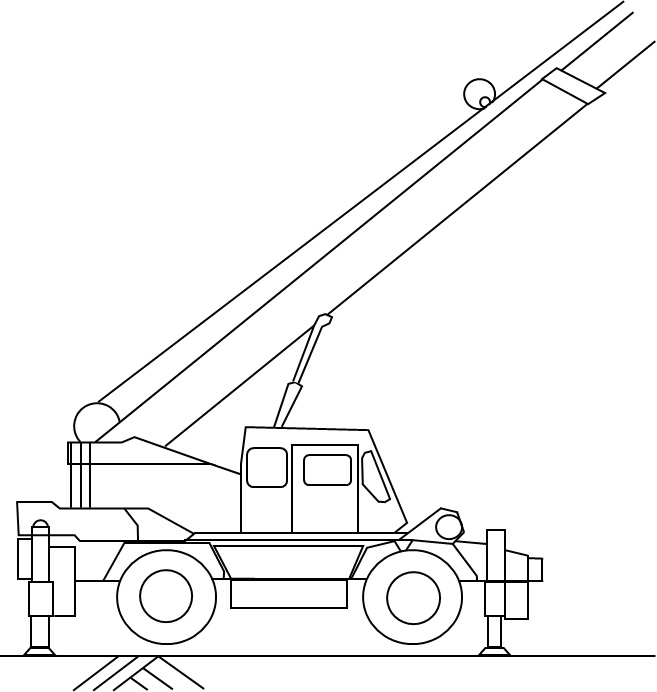

ラフタークレーンは、前後に2本ずつアウトリガーと呼ばれる足を張り出し、その面積で自重および吊り荷荷重を支えます。

アウトリガーの接地面積やクレーン自重はクレーンの種類ごとに異なりますので、ここではおよそ一般的な仮値を使って解説します。

アウトリガー接地面積を一辺40cmの正方形とし、クレーン自重を600kN、吊り荷を20ton(200kN)とすると、合計800kNを0.4m×0.4m=0.16(m2)で支えることになります。

単純計算すると800÷0.16=5000(kN/m2)を確保することになりそうですが、これはあくまでも4つのアウトリガーに均等に荷重が作用している状態の値です。

すなわち、ラフタークレーンが吊り荷を自身の重心の鉛直線上に持っている状態です。

しかし、実際ラフタークレーンが吊り上げるところをイメージすると分かるように、前方にアームを伸ばして吊り上げるため、この時点で既に前に傾き偏心しています。

その後も旋回して横や後ろに吊り荷を置く際にはその方向に偏心します。

つまり、重心線上に吊り荷を吊ることは不可能で、吊り荷の位置(前、横、後)によって4つのアウトリガにかかる接地圧の分担が変化します。

前方吊り・後方吊り

前に偏心しているときは前2つのアウトリガーで全荷重(クレーン自重+吊り荷荷重)を支持することになります。

各アウトリガーの分担率は図の通りです。

後方吊りも同様に、後方2つのアウトリガ―で全荷重を支持します。

.jpg)

.jpg)

側方吊り

側方吊りの場合は片側2点で全荷重を支えます。

.jpg)

.jpg)

斜め吊り

また、揚重から降ろすまでの旋回時には斜め吊り状態が発生するため、その場合には1点に0.7、隣接する2点がそれぞれ0.15ずつ分担します。

.jpg)

クローラークレーンの荷重設定

クローラークレーンの接地圧は、クローラーに不等分布荷重として作用させます。

前方吊り・後方吊り

クローラークレーンの場合は、クローラーの前方範囲に三角形の分布荷重として接地圧を考えます。

クローラーの軸心間距離Lに対し、前方0.75Lの範囲が有効となり、全荷重(W+T)を両クローラーで支えます。

つまり、片クローラーについて見ると、(W+T)/2が下図のよう三角形分布で作用します。

.jpg)

側方吊り

側方吊りの場合は、クローラーの長さ方向には全長にわたり等分布荷重が作用します。

ただし、吊り荷側のクローラーと反対側のクローラーとでその等分布荷重値に差が生じます。

.jpg)

斜め吊り

斜め吊り(斜方吊り)の場合には、クローラーの長さ方向に三角形の分布荷重となり、かつその合計荷重は両クローラーで異なる値を取ります。

.jpg)

.jpg)

実務での計算事例(クレーン基礎支持力)

ここからは建設コンサルタントやゼネコンの設計担当者の実務におけるラフタークレーン基礎の支持力検討をご紹介します。

実務レベルでは、まず先述のようにクレーンのアウトリガーにかかる荷重を計算します。

ここはクレーンの仕様(サイズ)と吊り荷重さえ決まっていれば簡単に出せます。

次に、まずは原地盤の内部摩擦角や粘着力から支持力を計算し、原地盤のままでクレーン荷重を支えることが可能かどうか計算します。

そして、原地盤のままでは支持力が不足すると分かった際には、クレーン下に敷鉄板を敷設した場合、表層改良、深層改良した場合、杭基礎を設置した場合等、様々な対策を行った場合の支持力を計算することでクレーン荷重を支えるために必要な対策を確認します。

十分な支持力を発揮する対策の中から、現場で施工可能なもの、かつよりコストが低いものを採用することになります。

ここでいう現場で施工可能なものとは、地盤改良をするための大きな重機が現場に入ることができるのか、改良深度が施工可能な深さで収まるのか、杭基礎とした場合には杭先端の支持層が十分な厚みを持っているのか(薄いと杭が突き抜けてしまう恐れがあるため)等です。

1. クレーン荷重を計算

クレーン荷重は先述の例(60tonラフタークレーンで吊り荷20ton)と同じとすると、400kN+200kN=600kNが全荷重となります。

※クレーン自重は機種により異なるため各クレーンのカタログをチェックしましょう

2. 原地盤の支持力を計算

原地盤の支持力は、直接基礎として計算します。

計算式は次式の通り。

$$Q_u=Ae\{ακcN_cS_c+κqN_qS_q+\frac{1}{2}γ_1βB_eN_γS_γ\}$$

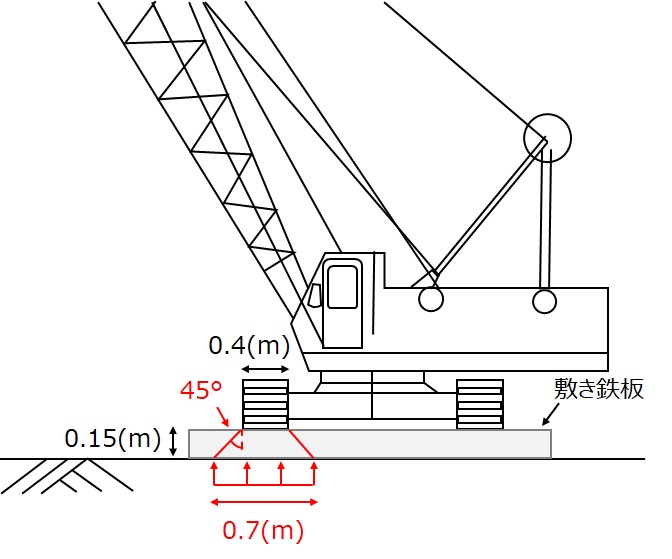

3. 敷鉄板の敷設検討

クレーンを用いる場合は、原地盤の支持力不足に関わらず、どの現場でも必ず敷鉄板を敷設します。

なぜなら、アウトリガー下に局所的な荷重が作用した場合に、原地盤が局所的に弱かったり、地盤全体にうまく荷重が分散されなかったりするためです。

敷鉄板がどのように支持力増加に貢献するかですが、一般的には敷鉄板内を分散角45°で荷重が拡がることで、アウトリガー幅0.4mが敷鉄板(t=0.15m)下では0.7mまで分散することができるという考え方です。

※分散が分かりやすいように縮尺はデフォルメしています

つまり、地盤の支持力を増加させるのではなく、クレーン荷重を分担する面積を拡げることで接地圧力を減少させ、小さな支持力でも支持できるようにします。

4. 地盤改良

敷鉄板による上載荷重低減を行っても原地盤による支持力が不足する場合には、地盤の支持力改良が必要になります。

支持力改良のための手段は大きく2つで、軟弱地盤を支持力の大きい砕石に置換する置換工法と、セメント系の改良材を地盤に混合攪拌させる地盤改良工法です。

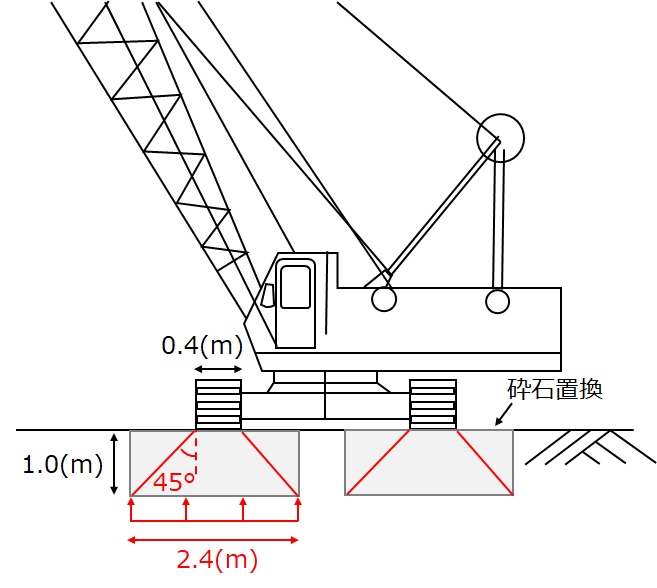

置換工法

表層の数mを砕石に置き換える工法です。

①まずは砕石に対して支持力計算を行い、クレーン荷重よりも大きいことを確認します。

②そして、砕石層を分散角45°で荷重分散するものとして、砕石層の下層の原地盤において支持力が十分なことを確認します。

下図でいえば、クレーン荷重を0.4(m)までの分散だったのが2.4(m)に分散した後の荷重を接地圧とし、その下層の地盤の内部摩擦角、粘着力を用いて支持力式により支持力を計算、算出した支持力(地耐力)が接地圧を上回っていることを確認します。

砕石層厚を厚くするほど荷重が分散されるため、厚くしては支持力を計算するという処理を繰り返して、支持力が上載荷重を上回るポイントを見つけます。

それが必要な砕石置換厚さとなり、現実的に施工可能な深さなのかという観点から砕石置換を採用するかどうか決定します。

砕石置換する平面的範囲は、分散幅以上を確保する範囲として決定します。

地盤改良工法

砕石置換はその施工可能深さに制限があります。

砕石置換の施工可能深さまでの置換によって十分な支持力が確保できない場合には、より深くまで施工可能な地盤改良を行います。

地盤改良工法の中にはSUPER-JET工法をはじめ様々な施工法があり、かつ同じ工法でも使用する改良材の種類や配合によって発揮される支持力に差が生じます。

また、原地盤の特性(砂質土か粘性土か等)によっても異なります。

なので、一概に言うことはできないのですが、一般的に原地盤が砂質土なら粘着力c=500(kN/m2)、粘性土ならc=300(kN/m2)に改良します。

このように、地盤改良による改良効果は主に粘着力の増加として現れます。

また、上記は改良率100%のときの数値です。改良率80%ならc=500×0.8=400(kN/m2)になります。

東京の軟弱地盤だと表層の原地盤は粘着力c=10(kN/m2)以下の粘性土が多いことを踏まえると、地盤改良によりc=300(kN/m2)となるため、地盤改良が絶大な効果を持っていることが分かりますよね。

地盤改良も砕石置換と同様にして、必要な改良厚及び改良範囲を計算することができます。

以上今回はクレーン基礎の接地圧の計算方法と、地耐力の計算方法、及び支持力を確保するための砕石置換工法や地盤改良工法についても紹介しました。